3. ムーアの法則を実現した微細化の進展

IBMのロバート・デナード氏は、1974年にMOSトランジスタの比例縮小則(Scaling Rule)を発表し、微細化により性能が上がり集積度が増すことを示した。この比例縮小則が指導原理となって、微細化競争が50年近く続いている。

これによると、「トランジスタのパターン寸法を仮に0.7倍に縮小すると、集積度は2倍、動作速度は1.4倍、消費電力は1/2となり、図4のように微細化の世代ごとに集積度も性能も向上し、微細化して悪いことはなにもない。このため業界を挙げて微細化競争となり、21世紀になってパターン寸法はナノメーターになり、今や図5のように10nmのCMOSLSIが生産され、更に5nmや3nmを開発するという声も聞こえている。まさに「ムーアの法則」がますます進んでいるといえる。

.jpg)

図4 比例縮小則で、MOSトランジスタが縮小される様子

.jpg)

図5 LSI微細化の経過と今後の予測

4. 微細化に伴う問題点

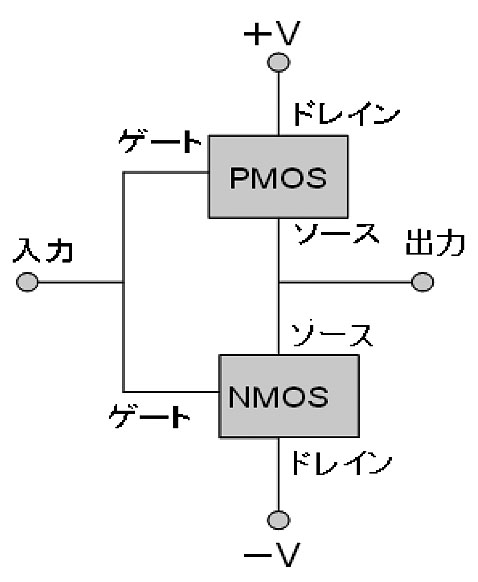

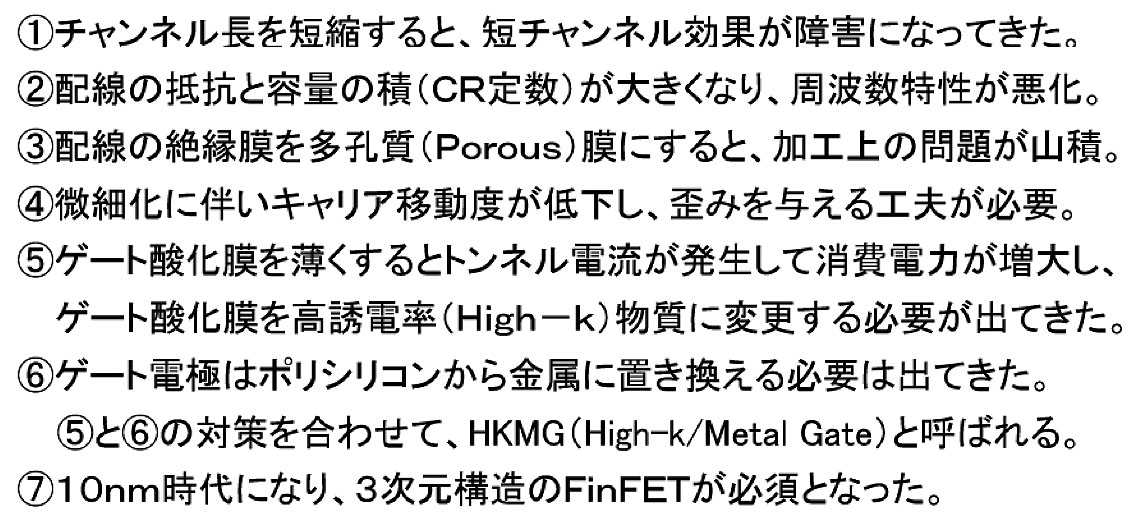

MOSトランジスタの寸法を微細化することにより、性能も集積度も向上してきたが、微細になると駆動電流(IDSAT)を大きくとることが難しくなってきた。駆動電流は、図6の式で表され、これを大きくするには、チャンネル幅(W)を大きく、実効的移動度(μeff)を大きく、酸化膜容量(COX)を大きく、ゲート電圧(Vg)を大きく、チャンネル長(L)を小さくすれば良いことが式から読み取れ、このため涙ぐましい努力が行われている。

.jpg)

図6 MOSの駆動電流の式と静特性グラフ

順調に微細化が進んでいたCMOSLSIも、2000年ごろの100nm付近を境にして、単にパターンを微細化するだけでは性能の向上が図れなくなり、多くの弊害があらわれるようになった。

代表的な問題点を表1に列記したが、それぞれについて次号で詳細を取り上げる。

表1 CMOSLSIの微細化に伴い発生した諸問題

- 会社名

- 厚木エレクトロニクス

- 所在地

-

真空リフロー、N2リフロー、エアリフローのことなら、エイテックテクトロン(株)にお任せください。フラックスレス真空リフロー装置販売開始!エイテックテクトロン株式会社

-

独自の加工技術とノウハウで様々な材料にチャレンジ 〜色々なアイデアを生み出して研究者をサポート〜 ムソー工業株式会社 代表取締役 尾針 徹治 氏Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

-

話題のGlass PKG実装技術の動向 〜先端電子部品への応用と 最新のCuダイレクトめっきGWCについて〜 Grand Joint Technology Ltd 大西 哲也(T. Onishi)Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社