1. はじめに

LSIの微細化が原子のオーダーに近づくにつれ、集積度向上の指針となってきたムーアの法則の終焉が叫ばれてきた。

次の発展として、微細化に依存しないでも、より高いレベルのデバイスを開発するのも重要なテーマとなっているが、いっぽう、生産が簡単で安価で、生活に密着したようなPrinted Electronicsが注目されている。

図1は、プラスチックシート上に有機物による回路を形成したもので、フレキシブルである。

図1 プラスチックシート上に印刷した折り曲げ可能な回路(写真は、時任研のご提供による)

今回、Printed Electronicsの技術開発において世界をリードしている山形大学の時任静士先生の研究室を訪問し、時任先生にお話を伺った。

今月は第1回として有機トランジスタを取り上げ、第2回から各種のセンサ、各種のデバイスを紹介する予定である。

2. 有機TFTデバイス作成

印刷で回路を作成するには、トランジスタやその他の回路部品は印刷できる有機物であることが望ましい。

有機物トランジスタ(以後、Organic Thin Film TransisitorをOTFTと略記する)について、巷に市販されている半導体入門書にはほとんど触られていないので、読者の皆様が十分な知識をもっておられないおそれがあるので、時任研の資料を参考にしながら解説する。

1.印刷可能な有機物半導体

有機物は一般に絶縁物だが、図2左のごぞんじのベンゼンには2重結合と単結合が交互に並んでおり、二重結合の二つの電子(π電子、パイ電子と呼ばれる)はここに局在しているわけでなく、電子雲となって周りを移動しており、これが電導性を与えている。

.jpg)

図2 二重結合をもつベンゼンと、5つ繋がったペンタセンの構造式(資料は、時任研のご提供による)

この発明(導電性ポリアセチレンの発見)により白川英樹博士がノーベル賞を受賞された。

図2の右はベンゼン環が5つ繋がったペンタセンで、電子エネルギーのバンド構造ではエネルギーギャップをもっているので半導体となる。

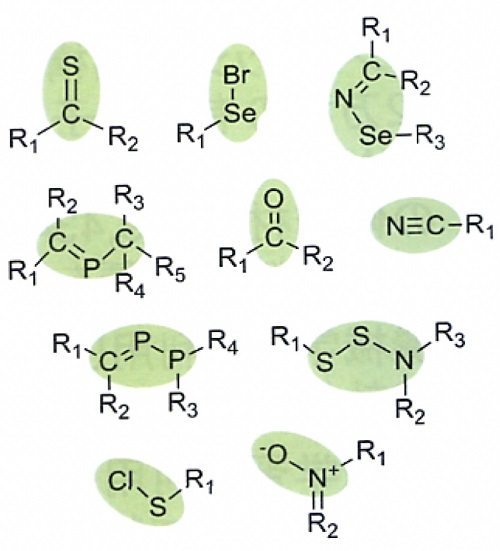

Printableの半導体材料として図3のような種類があり、いずれも二重結合をもっている。

.jpg)

図3 印刷可能な低分子の有機半導体。1~6はp型、7~9はn型半導体である(資料は、時任研のご提供による)

この図の1~6はp型半導体で、7~9はn型半導体である。

もっともよく知られた有機半導体はP3HT(Poly 3-hexylthiophene)やその誘導体で、フレキシブルな長いチオフェン環をもち、溶液処理が可能であるが、移動度は0.1cm2/Vs、カットオフのオン/オフ比は10?以下であった。

移動度が10cm2/Vsという非常に高い値も報告されているが、これらはシリコンやガラスのような固体の上に形成した半導体でのデータなので、フレキシブルな用途には向かない。

2.有機トランジスタ用ゲート絶縁膜

OTFTのゲート絶縁膜は、ポリマ溶液の低温印刷で作成される。

重合するポリマとしては、PVP(p-vinyl phenol)が一般的で、図4に重合の様子を示す。

.jpg)

図4 OTFTのゲート絶縁物に使用するプリント材料。1~3は比較的低温ではあるが、熱反応により形成する。4のSU8は、紫外線照射によって形成する(資料は、時任研のご提供による)

通常用いられるゲート絶縁膜は、200~500nm程度で、電気的な絶縁性は十分である。

最近、図4に示したSU8という市販のフォトレジストの光反応で重合する材料が開発されている。

3.印刷に適した導電膜

OTFTの電極として、銀のペースト状粒子をインクジェット印刷で用いられることが多い。

特に銀ナノ粒子を用いると低温焼成が可能で、抵抗率も低くなり良好である。

有機半導体の電極に用いる場合は、有機物と銀の接触抵抗が小さいことが重要である。

時任研の研究では、銀粒子は15nm程度で表面が有機分子で化学的に修飾されていることが重要である。

焼成には、加熱あるいはキセノンランプ照射が効果的で、ランプ照射の場合、5J/cm2の光強度で5μΩcmという非常に良好なコンタクト抵抗が得られている。

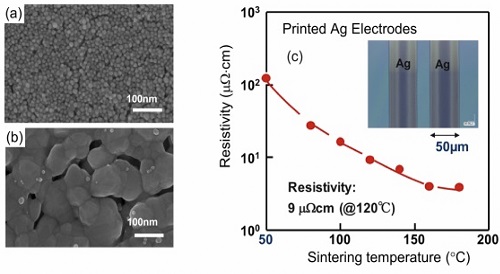

印刷に用いた銀ナノ粒子と焼成後のSEM写真を図5左に示す。

図5 銀ナノ粒子の(a)焼成前と(b)焼成後のSEM像と、抵抗率の焼成温度依存性(資料は、時任研のご提供による)

図5右は、銀電極の写真と、焼成温度に対する抵抗率の関係グラフである。

120℃で9μΩcmの値が得られている。

この銀ナノ粒子は、山形大学発のベンチャーである(株)フューチャーインク社から発売されている。

銅のナノ粒子も安価なので用いられる。

時任研の以前の報告では、ランプ照射で10μΩcm程度の低い抵抗率の銅配線が得られている。

4.OTFTの構造

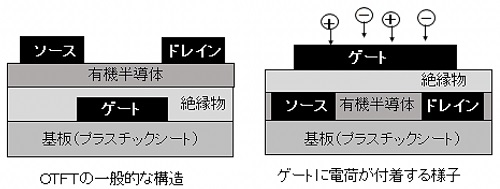

Si LSIのMOSトランジスタでは、ソース・ドレイン・ゲートの電極がチップ表面に並んでいるが、OTFTでは図6左のようにゲート電極が埋め込まれている構造が多い。

図6 OTFTの基本的構造

ソースとドレインの間隔がチャンネルとなるわけである。

製造プロセスは、まず基板上にゲート電極を作り、次いでゲート絶縁膜、有機半導体をプリントし、最後にソースとドレインの電極を作りこむと完成である。

図6右は、センサ用などに用いられることが多い構造である。

ゲート電極が表面に露出しているので、ここにセンサからの電荷が加わるとソース・ドレイン間の電流が変化してセンサの電荷の状況が検出できる。

実際に作成された印刷型OTFTの構造、断面などの写真と、得られた電気特性を図7に示す。

.jpg)

図7 (a)OTFTデバイス構造。(b)上から見た顕微鏡写真、(c)インクジェット印刷で形成したOTFTの断面写真。(d)ゲート電圧によるソース・ドレイン電流の変化。(e)出力特性である(資料は、時任研のご提供による)

1Vの低い電圧でも良好に動作する。

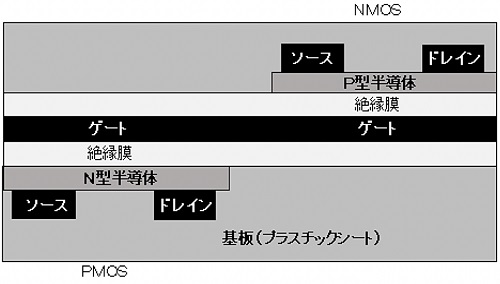

CMOSを作成する場合は、まずNMOSを作成し、その上にPMOSを作成するので、プロセス数は約2倍必要となる(図8)。

図8 OTFTによるCMOS。Inverter回路では、PMOSとNMOSのゲートは短絡されているので、図のように同一ゲート電極となる

3. SiやIGZOも用いられる

有機物半導体でCMOSを作成する時、p型に比べてn型の電子移動度が劣るのが問題である。

時任研では、図3に示したTU-3が開発され、シリコン基板上であれば最高で3cm2/Vsの性能が得られている。

ただ、有機半導体はSiに比べると電子や正孔の移動度が大きくないため、駆動電流が十分でなく、周波数特性も劣るので、SiのトランジスタやICのチップをできるだけ薄くしてPrinted Electricsに用いることが行われることがある。

電子移動度が比較的大きく薄膜にできる化合物半導体としてIGZOがある。

IGZOは、In-Ga-Zn-Oの略で、少々脱線するが、本誌2015年6月号で取り上げたのでその時の一部の記事を再掲しておく。

SEL(半導体エネルギー研究所)によって特性と信頼性を両立する技術が開発され、特にCAAC(C-Axis Aligned Crystal)という特徴的な結晶構造は、省電力次世代LSIの素子としても一躍注目されるようになった。

バンドギャップは約3.2eVと大きく、電子の移動度は5~10cm2/Vsecと、結晶シリコンに比べると小さな値であるが、有機半導体より高い値なので、CMOSを作る際に、n型は有機半導体の代わりにIGZOが用いられる場合がある。

IGZO-CAACは、リーク電流が桁違いに小さく、yA/μmのオーダーである。

yはヨクト(yocto)と読み、milli(10?³)、micro(10??)、nano(10??)……yocto(10?²?)と続く。

オフ状態のIGZO FETはほとんど電流を流さないのでキャパシタに溜まった電荷を長時間保持することができ、不揮発性メモリとして機能する。

ロジック回路のMOSを、IGZOに置き換えれば、リーク電流が桁違いに減少し、消費電力を極端に減少することができる。

4. 抵抗、コンデンサの材料

プリントできる抵抗材料はいろいろあるが、抵抗値の再現性が良いのは高抵抗のP3HT(Polly(3-hexylthiophene))である。

抵抗値の再現性が良いので、小さい寸法でも正確な制御ができる。

電極にはインクジェット印刷できる銀粒子が用いられる。

コンデンサの絶縁層としては、パリレン(Parylene)が用いられる。

5. MIによる材料の開発

MIはMaterial Informaticsの略で、材料の開発にAI(機械学習)を利用するもので、特に医薬品業界など化学業界で活用されている。

医薬品の開発では、色々な材料の組み合わせが考えられ、それぞれの人体への効き目、副作用の有無などすべての検討事項の組み合わせは何億通りにもなって、開発期間は数年、費用も億円単位となってしまう。

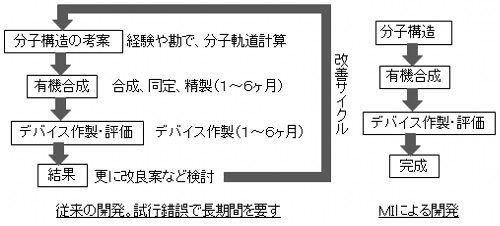

ところが機械学習を用いると、図9のように簡略になり、数週間でできてしまったりして画期的である。

図9 MIによる新材料開発期間の短縮

時任研でも、有機半導体の開発にMIが用いられており、数十万種類の分子の電子構造をMIで検討されている。

たとえば、図10のような基がついていた場合のバンドギャップを調べている。

図10 上記の基とLUMOの関係をMIで調査した(資料は、時任研のご提供による)

分子構造式を描画すると、ただちに物性値を予測できる設計支援ツールが開発された。

なお、図10に関連して、半導体関連の方々にとっては、HOMO、LUMOという単語に馴染みが少ないと思われるので、筆者の猿知恵で少し解説しておく。

HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)は、半導体のバンド理論で言えば価電子帯に相当し、LUMO(Lowest Unoccupied Molecular Orbital)は伝導体に相当する。

HOMOとLUMOの差がバンドギャップに相当すると一応は考えられるが、半導体では分子が膨大な数の場合であり、有機半導体では個々の高分子でもHOMO、LUMOがありえるので要注意である。

以上、今月は主に有機半導体の紹介のみで終わってしまったが、来月はPrinted Electronicsで作成される多くのセンサについて紹介する予定である。

- 会社名

- Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

- 所在地

-

真空リフロー、N2リフロー、エアリフローのことなら、エイテックテクトロン(株)にお任せください。フラックスレス真空リフロー装置販売開始!エイテックテクトロン株式会社

-

独自の加工技術とノウハウで様々な材料にチャレンジ 〜色々なアイデアを生み出して研究者をサポート〜 ムソー工業株式会社 代表取締役 尾針 徹治 氏Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

-

話題のGlass PKG実装技術の動向 〜先端電子部品への応用と 最新のCuダイレクトめっきGWCについて〜 Grand Joint Technology Ltd 大西 哲也(T. Onishi)Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社